当新加坡乌节路的食客为一碗石锅拌饭排队半小时,当杭州西湖边的门店飘出朝鲜族辣酱的香气,当西安城墙根下的学生喊着“要加溏心蛋”——你或许想不到,这个火遍大江南北甚至走出国门的拌饭品牌,起点只是吉林延吉一条不足百米的小巷。今天,咱就聊聊米村拌饭的“逆袭路”:它凭啥从边陲小城的小馆子,长成拥有1800家店的中式快餐“顶流”?

1999年延吉:一碗拌饭的“初心”,藏在朝鲜族阿妈妮的手艺里

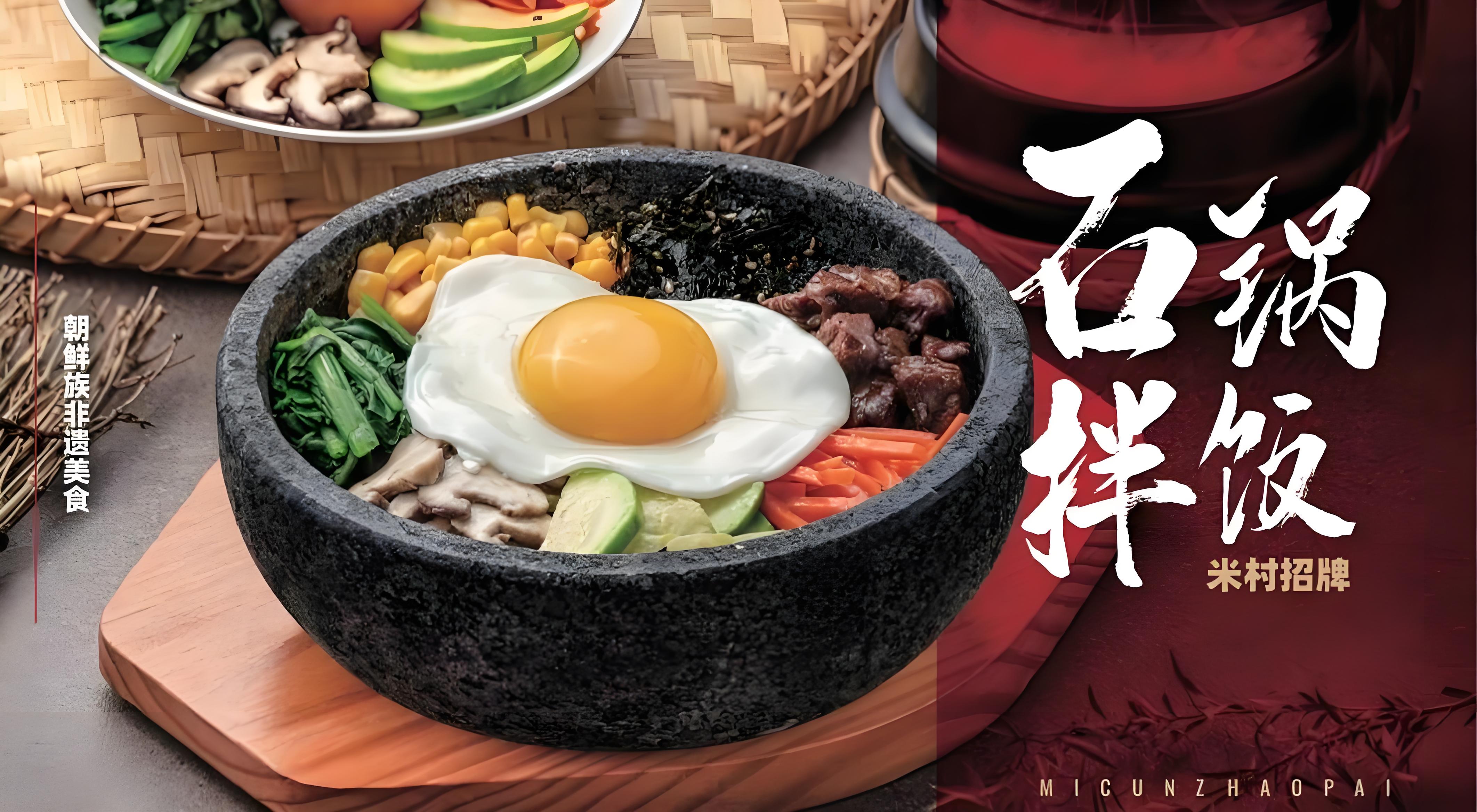

时间拨回1999年,延吉西市场附近的巷子里,一家不到20㎡的小饭馆悄悄开张,招牌上写着“米村拌饭”。老板是土生土长的延吉人,打小就跟着朝鲜族邻居阿妈妮学做拌饭——五常大米要蒸得颗粒分明,豆芽、菠菜得焯水后攥干水分,辣酱得用韩式辣酱加蜂蜜、雪碧慢慢熬,最后往滚烫的石锅里一拌,“滋滋”声里飘出的香气,能勾着整条街的人往店里钻。

那时候没有连锁概念,老板就守着这小店,每天天不亮就去市场挑新鲜蔬菜,晚上关店后还要琢磨“怎么让拌饭更对胃口”。有熟客开玩笑说:“你家拌饭里藏着‘魔法’吧?吃了还想吃!”这“魔法”其实就是两个字:地道。延吉本就是朝鲜族聚居地,拌饭是当地人餐桌上的“家常便饭”,米村把这份“家常味”做到了极致——不用预制菜,不搞花里胡哨的改良,就是最传统的朝鲜族拌饭做法,却成了日后“出圈”的第一个密码。

2015年吉林:从“一家店”到“百家店”,靠“笨办法”打基础

小店火了十年,延吉人几乎没人不知道“米村拌饭”。2015年,有朋友劝老板:“你这手艺能开连锁!”可老板犯了难:开连锁容易,怎么保证每家店的味道都一样?要是砸了“米村”的招牌,比赔钱还难受。

最后,米村选了个“笨办法”:建中央厨房。在吉林建了自己的食材加工基地,豆芽、菠菜统一清洗焯水,辣酱按祖传配方批量熬制,连大米都直接从五常基地采购——所有食材标准化处理后配送到门店,门店只需要“蒸饭、加热、拌匀”三个步骤。这一下,不仅味道稳了,还解决了小店“忙不过来”的问题。

与此同时,米村定下了“不贪快、先扎根”的策略,先在吉林、辽宁等东北省份开分店。每开一家店,总部都会派“老师傅”驻店半个月,从摆盘到服务手把手教。就这样,用了5年时间,米村的门店悄悄涨到了100家——没有铺天盖地的广告,全靠“味道好、分量足、价格实”的口碑,在东北快餐市场站稳了脚跟。

2020年全国:从“东北王”到“全国火”,抓住中式快餐的“黄金风口”

2020年之后,中式快餐迎来“爆发期”,消费者越来越青睐“好吃不贵、出餐快”的本土美食。米村拌饭瞅准时机,加快了扩张步伐——从东北南下,先是攻占北京、天津,再到上海、杭州,接着往西开进西安、成都。

这时候的米村,已经有了成熟的“扩张方法论”:选址跟着人流走——学校、写字楼、商场美食区“三连击”;定价贴着民心走——一份拌饭20元左右,学生党、打工人都消费得起;营销靠着口碑走——顾客在小红书、抖音发“打卡视频”,米村就送溏心蛋,硬生生靠“UGC内容”火出了圈。

最绝的是米村的“产品定力”。别的品牌忙着推出“网红新品”,米村却始终把“石锅拌饭”当王牌,只在配菜上做微调——比如夏天加黄瓜丝,冬天加胡萝卜丝。这种“把一款产品做到极致”的思路,反而让消费者记住了“米村=好吃的拌饭”。到2023年,米村的门店数量突破了1500家,成了名副其实的“中式快餐黑马”。

2024年新加坡:从“中国味”到“世界味”,带着拌饭闯南洋

2024年,米村拌饭迈出了“出海”第一步——新加坡门店开业。消息一出来,不少人捏了把汗:南洋美食那么多,朝鲜族拌饭能受欢迎吗?

米村用“本土化+地道味”的组合拳给出了答案。一方面,根据新加坡人的口味微调辣酱浓度,增加“微辣”选项;另一方面,坚持用石锅现拌,保留“滋滋作响”的仪式感,连五常大米都从国内空运过去。开业当天,门店前排起了长队,有华人食客吃了一口就感慨:“这味道跟在延吉吃的一模一样!”也有新加坡本地食客竖起大拇指:“Hot stone bibimbap,so delicious!”

新加坡首店的成功,让米村看到了“中国快餐出海”的可能性。如今,米村的门店已经开到了1800家,从延吉的小巷到新加坡的街头,从东北的炕头味到南洋的海风里,这碗拌饭用25年的时间证明:地道的味道,永远有市场;扎实的脚步,总能走得远。

有人问米村的老板:“下一步要开多少家店?”老板笑着说:“不追求数量,先把每一碗拌饭做好。要是哪天在巴黎、纽约都能闻到米村拌饭的香气,那才是真本事。”或许,这就是米村能从1家店走到1800家店的秘诀——初心不变,步履不停。